Экологическая повестка занимает все более значимое место в общественной жизни Республики Абхазия, отражая как общие вызовы развития, так и глубинные социальные различия. Результаты опроса, проведенного Лабораторией социологических исследований Центра науки и образования АГУ-МГУ, выявили ключевые факторы, формирующие отношение граждан к экологическим проблемам, оценке деятельности властей и готовности к личному участию: уровень материального достатка и образование. Эффективные решения должны начинаться не с абстрактных «зеленых» идей, а с понимания разных «экологических реальностей», в которых живут граждане. Учет этих реальностей критически важен для формирования эффективной экополитики, учитывающей внутренний потенциал Абхазии и возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Приоритеты: социальная дифференциация

Экология занимает четвертое место в рейтинге приоритетных направлений развития Абхазии, уступая лишь образованию, здравоохранению и сельскому хозяйству. Однако ее значимость резко варьируется в зависимости от социально-экономического статуса граждан:

Уровень образования напрямую коррелирует с вниманием к экологическим аспектам. Респонденты с высшим образованием демонстрируют самый высокий уровень экологического пессимизма и наиболее критично оценивают изменения ситуации за последние полгода. Чем ниже уровень образования, тем больше доля позитивно оценивающих экологическую обстановку и меньше выделяющих ее как приоритет.

Приоритетность экологии выступает точным индикатором социального «лифта». Для групп «не обеспеченных самым необходимым» первоочередное внимание к ЖКХ и другим базовым потребностям – это вынужденная ситуация, обусловленная острой нехваткой ресурсов. Тот факт, что проблемы экологии редко занимают первые места в списке их личных приоритетов, не означает, что этих проблем у них нет. Однако их конкретные, локальные экологические беды систематически не попадают в фокус внимания при разработке государственных экологических программ и стратегий. Для граждан со средним уровнем дохода экология становится важным элементом комфорта и качества жизни. Для наиболее обеспеченных групп и лиц с высшим образованием экология выступает ключевым фактором долгосрочной устойчивости и процветания страны. Непонимание и игнорирование этих принципиальных различий в возможностях и потребностях ведет к тому, что разрабатываемая экополитика оказывается неэффективной для решения самых острых, повседневных экологических проблем, от которых страдают наиболее уязвимые группы населения.

Оценка работы властей: территориальные контрасты и социальные фильтры

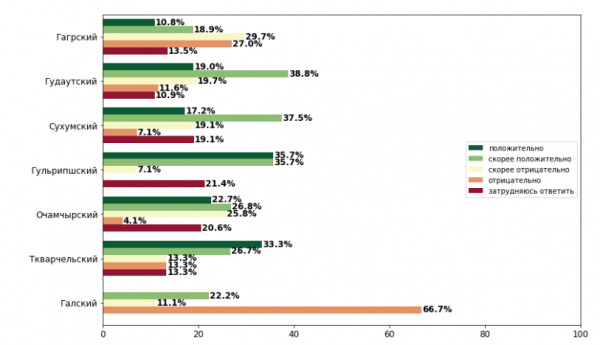

Деятельность органов власти Абхазии по защите окружающей среды в целом оценивается положительно (54%), однако оценка также подвержена сильному влиянию социально-экономических факторов и места проживания.

Районный фактор: существуют резкие территориальные различия. Максимально негативные оценки зафиксированы в Галском районе (77,8% отрицательных ответов), что указывает на остроту нерешенных локальных проблем. Напротив, наиболее позитивно оценивают работу властей в Гульрипшском районе (71,4% положительных ответов).

Доход и критика: наиболее критично склонны оценивать экологическую обстановку в месте своего проживания именно наименее обеспеченные слои населения. Более обеспеченные респонденты, напротив, чаще дают позитивные оценки (в сумме 78%).

Вызов доверия: значительный процент респондентов (16,3%) затруднился оценить работу властей в экосфере.

Затруднение в оценке и полярность мнений указывают на сложности в формировании эффективной обратной связи между обществом и властью. Недовольные часто не видят каналов для действенного выражения своей позиции или не верят в их результативность, а часть населения испытывает дефицит информации для объективной оценки. Высокий формальный позитив в некоторых районах может отражать не столько реальные успехи, сколько локальные ожидания или тенденцию воздерживаться от критики («спираль молчания»). Подлинная эффективность экологической политики власти проявляется в ее способности снижать уровень неопределенности и недовольства в наиболее уязвимых социальных группах и территориях.

Личные практики: экономия vs. системные решения

Население Абхазии демонстрирует готовность к определенным формам личного участия в решении экологических проблем, однако спектр практик ограничен и социально обусловлен.

Доминирующие стратегии: наиболее распространены действия, связанные с прямой экономией ресурсов (экономия воды/энергии - 38,8%, энерголампы - 34%) и участием в субботниках (30,2%). Эти практики популярны среди старшего поколения (45,4%) и молодежи (38,4%), часто сочетая экологические и экономические мотивы. Участие в субботниках и озеленение (30,2%) также востребовано, отражая традиции коллективного действия.

Ограниченность системных практик: действия, требующие развитой инфраструктуры или финансовых возможностей, распространены слабо (сдача батареек/ламп (16,5%), замена пакетов (17%), финансовая поддержка заповедников (6,8%). Последняя практика - почти исключительно удел предпринимателей (19,4%) и высокообеспеченных граждан, служащая формой реализации их социальной ответственности и вклада в сохранение природы.

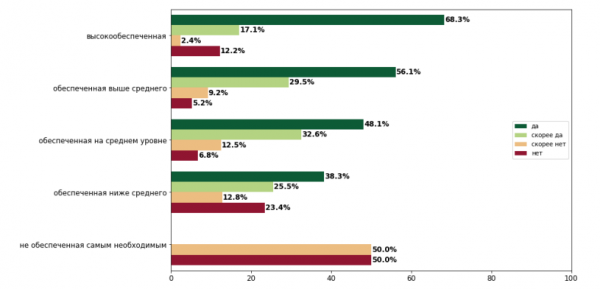

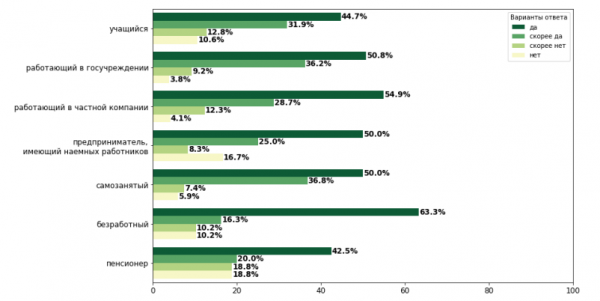

Волонтерский потенциал и его границы: зафиксирован очень высокий потенциал волонтерства (80,8% готовы участвовать, 50,8% - однозначно). Наибольшая готовность - среди безработных (63,3%) и работников частного сектора (54,9%). Однако готовность напрямую зависит от уровня дохода: от 68,3% у высокообеспеченных до 38,3% у обеспеченных ниже среднего. В группе «не обеспеченных самым необходимым» положительных ответов нет. Это свидетельствует о том, что необходимость решения базовых жизненных потребностей оставляет мало возможностей для безвозмездной общественной деятельности. Учащиеся (преимущественно студенты) демонстрируют наименьший уровень однозначной готовности (44,7%). Это указывает на необходимость разработки специальных подходов для вовлечения молодежи, возможно, через цифровые платформы, проекты с понятным им языком донесения информации.

Выявленный высокий общий потенциал волонтерства – важный ресурс для решения экологических проблем Абхазии. Однако его реализация требует преодоления существенных барьеров, связанных с социально-экономическим неравенством и спецификой разных групп. Только обеспечив доступность и привлекательность волонтерства для всех слоев общества, включая наименее обеспеченных и молодежь, можно мобилизовать этот мощный общественный ресурс на благо экологии Абхазии.

Восприятие проблем: фокус на насущное и «слепые зоны»

Структура экологических тревог населения четко указывает на приоритет видимых, повседневных проблем.

Лидеры тревог: проблема мусора и утилизации отходов (59,8%) - абсолютный лидер, особенно волнующий средний класс (67,1%). За ней следует загрязнение воды (41,7 %), воздуха (38%), состояние прибрежной зоны (37,5%) и почвы (33,2%). Открытые ответы уточняют: переполненные свалки, вырубка лесов, загрязнение воды.

Глобальное в тени: значительно меньше беспокойства вызывают изменение климата (27,5%) и угроза исчезновения редких видов животных и растений (19,2%), воспринимаемые как более отдаленные.

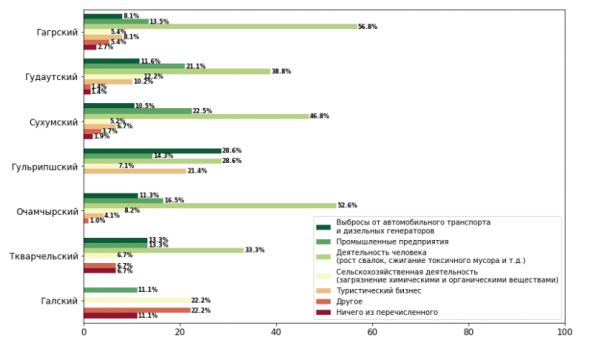

Причины загрязнения: главным виновником кризиса население видит побочные явления деятельности человека (рост свалок, сжигание мусора - 43,3 %). Роль промышленности (20,5%) и туризма (8,2%) отмечается реже. Чем выше уровень образования, тем чаще респонденты видят корень проблем в деятельности человека (47,9%). Высокообеспеченные чаще акцентируют внимание на промышленности (31,7%).

Фокус на мусор/воду/воздух — это рациональная реакция на непосредственные угрозы здоровью, комфорту и качеству жизни, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Вопросы глобального характера (климат, биоразнообразие), при всей их важности, часто воспринимаются как менее актуальные в контексте насущных проблем. Рост уровня образования не меняет приоритет «насущного», но меняет понимание причин: люди с высшим образованием чаще связывают свалки и загрязнение воды с антропогенным фактором. Это создает базу для продвинутых решений, но лишь при условии, что они начинаются с решения этих самых осязаемых для населения проблем.

Апсуара: традиционные ценности как экологический ресурс

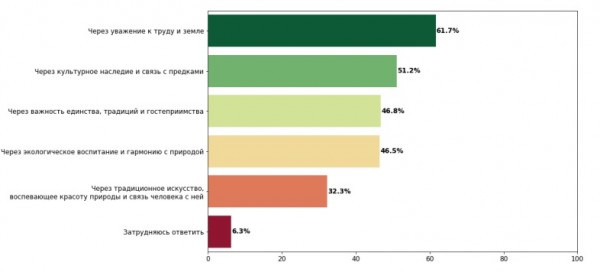

Обращение к традиционному морально-этическому кодексу абхазов «Апсуара» открывает потенциал для культурно-обусловленного экологического просвещения.

Для граждан с низким уровнем дохода акцент на уважении к труду и земле может сделать экологию понятной через призму заботы о базовых условиях жизни и ресурсах. Для среднего класса ценности единства и коллективной ответственности могут служить мощным мотиватором для организации и участия в общественных экологических инициативах. Для высокообеспеченных групп принцип ответственности перед предками и потомками способен придать глубокий смысл и легитимность долгосрочным вложениям в сохранение природы, воспринимая их не просто как благотворительность, а как исполнение родового долга по защите наследия для будущих поколений.

Принципы Апсуара исторически находили воплощение в традиции народных сходов, где открытый диалог, взаимное уважение и коллективная ответственность были нормой. Власть была обязана слышать и учитывать мнение народа при решении судьбоносных вопросов, обеспечивая легитимность и единство. Сегодня, перед лицом экологических угроз, возрождение этого духа через Апсуара – не ностальгия, а насущная необходимость. Именно принципы открытости, уважения и соучастия должны стать основой для формирования доверия и реализации эффективной экологической политики Абхазии. Проблема в том, что этот мощный культурный ресурс пока не систематизирован и не интегрирован в современные экопрактики и просвещение, оставаясь скорее абстрактной ценностью, чем рабочим инструментом.

Сотрудничество с Россией: поддержка и необходимость диалога

Вопрос об углублении сотрудничества с Россией в экологической сфере получил значительную поддержку (65,8%), однако отношение к этому важному вопросу тоже неоднородно.

Социально-экономический срез: поддержка снижается по мере падения уровня дохода. Наибольший процент отрицательных ответов - среди обеспеченных выше среднего (24,3%) и ниже среднего (21,3%). Значительная часть (50%) затруднилась с ответом, что может указывать на недостаток информации.

Районный контекст: максимальная поддержка - в Гульрипшском районе (85,7%), минимальная - в Галском (55,6% затруднились), Гагрском (18,9% отрицательно, 32,4% затруднились) и Очамчырском (30,9 отрицательно).

Молодежный скепсис: наименьшую поддержку идея сотрудничества находит среди учащихся (студентов) - 53,2%.

Род занятий: наибольшее количество отрицательных ответов - среди самозанятых (30,9%), что может отражать опасение за условия ведения малого бизнеса.

Глубинные причины скепсиса: выявленные опасения, особенно среди молодежи и самозанятых, имеют под собой основания, подтверждённые предыдущим опросом Лаборатории социсследований Центра науки и образования АГУ-МГУ в области социально-экономического развития республики. В частности, в ходе фокус-групп была зафиксирована озабоченность населения экологическими последствиями реализации совместных с Россией крупных проектов. Участники выражали опасения, что чрезмерная урбанизация и масштабное строительство без должного учета природных особенностей могут привести к превращению Абхазии в «каменный мешок», утративший свое уникальное природное своеобразие - ключевой фактор качества жизни местного населения.

Экологическое партнерство с Россией воспринимается как важный ресурс развития, но требует прозрачности, учета местных особенностей и мнений, а также активной работы по объяснению его целей и выгод, особенно среди молодежи и представителей малого бизнеса.

Ключевым фактором в преодолении скепсиса и наращивания доверия может стать появление и успешная реализация понятных и полезных проектов, рожденных в рамках этого сотрудничества и направленных на решение самых острых проблем, волнующих население. Потенциал такого подхода ярко иллюстрирует проект «Экологический патруль», разработанный финалистами конкурса управленцев «Команда Абхазии». Руководитель проекта Вячеслав Попов раскрывает идею так:

«Экопатруль – проект, в котором с помощью чат-бота любой человек может прислать фото и локацию свалки мусора. Цель: выявить все стихийные свалки Абхазии, обратить на проблему свалок внимание общественности и с помощью волонтеров, активистов, организаций ликвидировать все свалки в течение 5 лет. Свалки наносятся на карту Абхазии красными метками, убранные становятся зелеными».

Скорейшая реализация и конкретные результаты таких инициатив станут самым убедительным аргументом, демонстрирующим как образовательное и практическое сотрудничество непосредственно способствует улучшению экологической ситуации и качества жизни Абхазии.

Заключение: к устойчивому будущему через внутренний потенциал и взвешенное партнерство

Результаты исследования рисуют сложную картину экологического сознания в Абхазии, где уровень дохода и образования выступают ключевыми детерминантами. В связи с этим формирование эффективной экологической политики возможно только путем синтеза внутренних ресурсов - повышение благосостояния граждан, развитие образования, опора на морально-этические ценности, поддержка общественных инициатив и взвешенного, взаимовыгодного сотрудничества с ключевыми партнерами. Социологические данные предоставляют четкую карту для движения в этом направлении, где учет социально-экономической реальности является залогом эффективности любых, как внутренних, так и внешних, совместных экологических проектов.

«Экологическая политика в современном мире, все более обостряющихся экологических проблем, становится важнейшей составляющей государственной политики и идеологии, что в полной мере относится и к Абхазии. Социологические исследования являются неотъемлемой частью корректировки экологической политики государства и при этом выявленные неоднородности в ценностных ориентирах различных слоев общества по отношению к значимости природы и ее сохранения показывают необходимость формулирования универсального призыва для мобилизации максимально широкого круга нашего общества для решения экологических проблем.

Здесь отчетливо проявляется необходимость формулирования парадигмы, позволяющей увязать экологическую ценность с базовыми и фундаментальными ценностями: «Народ Абхазии – народ-воин, защитник своей Родины! Народ Абхазии защитник природы Апсны!».

И это не самоцель ради модного тренда, а ответ на экзистенциальный вызов – наша устойчивость, в том числе и экономическая, состоит в сохранении нашей природной среды и экологического благополучия, с одной стороны как основы жизни, а с другой стороны - как конкурентного преимущества в регионе»,

- отметил Роман Саидович Дбар, первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук, член Президиума Академии наук Абхазии, директор Института экологии АНА.

Путь к экологической устойчивости Абхазии лежит не в обход ее сложной социальной реальности, а через ее осознание и преодоление.

Автор теста - Софья Джоновна Дбар, научный сотрудник Лаборатории социологических исследований АГУ-МГУ